Sommerkondensation : Wie Schimmel im Sommer entsteht

Sommerkondensation auf OSB-Platten im Keller.

- © TapplerWeder bei den Nutzern noch unter Bausachverständigen besteht ausreichendes Wissen über Entstehung und Vermeidung dieses Phänomens, was mitunter zu Fehlinterpretationen der Ursache von auftretendem Schimmelbefall und nicht zielführenden Sanierungsversuchen führt. So ist beispielsweise die Auffassung verbreitet, dass die Art und Weise des Lüftens im Sommer im Grunde nicht so wichtig seien, Schimmel wäre ausschließlich im Winter ein Thema schlecht gelüfteter oder unzureichend gedämmter Gebäude. Folgerichtig – so die landläufige Meinung – wäre es empfehlenswert, ab den ersten warmen Tagen im Frühling die Keller- oder Souterrainfenster in Kippstellung zu belassen und „ordentlich“ zu lüften, um in den vermeintlich ungelüfteten Räumen den Mief des Winters zu vertreiben. Leider bewirkt dieses Vorgehen meist genau das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!

Wodurch kommt es zu Schimmelbefall?

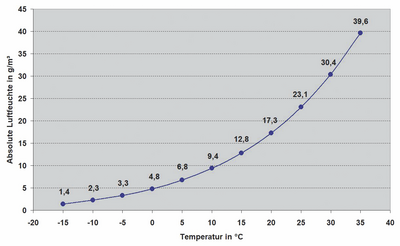

Wenn beispielsweise warme Luft in einen Raum gelangt und dort auf kühlere Oberflächen trifft, bildet sich Kondenswasser, vergleichbar mit einer Flasche, die man aus dem Kühlschrank nimmt. Das passiert deshalb, weil warme Luft deutlich mehr Feuchtigkeit tragen kann als kalte Luft und die über die kühle Oberfläche strömende Luft abkühlt. Dieser Effekt wird als „Beschlag“ oder Kondensat sichtbar. Aufgrund der porösen Materialbeschaffenheit einer Wand ist in der Praxis im Falle von Kondensation meist kein Feuchtebeschlag sichtbar, sondern es erhöht sich die Bauteilfeuchte in der obersten Schicht der Konstruktion.

In jedem Innenraum sind immer ausreichend Nährstoffe an den Oberflächen und genügend Pilzsporen in der Raumluft vorhanden, damit sich Schimmel bilden kann. Doch nur ab einem bestimmtem Feuchtegehalt und wenn einige anderen Faktoren erfüllt sind, wie bspw. ein neutrales oder leicht saures Niveau, entsteht tatsächlich Schimmelbefall. Dabei reichen für die Sporenkeimung bereits ab 80 % relative Luftfeuchte im unmittelbaren Nahbereich der jeweiligen Baustoffoberfläche (aW -Wert ≥ 0,8) über einen Zeitraum von mehreren Tagen aus. Der typische Schimmelgeruch entsteht durch MVOC (= microbial volatile organic compounds), dabei handelt es sich um Stoffwechselprodukte der beteiligten Organismen.

Sommerkondensation im Keller

„Alte Hasen“ wissen schon längst, dass man einen Keller nur im Winter dauerlüften sollte, keinesfalls an schwülen Sommertagen. Bei einem solchen Lüften trifft die eintretende feuchte Luft in der Regel auf aus der Winterzeit abgekühlte Wandbereiche. Wichtig ist dabei der Unterschied zwischen absoluter und relativer Luftfeuchtigkeit. Wenn nun warme Luft in einen Raum strömt und sich dort bspw. an einer kühlen Wand abkühlt, kann die relative Luftfeuchtigkeit auf kritische Bereiche für die Schimmelentstehung ansteigen. Es kommt zu Taupunktunterschreitungen, wobei Wasser an den Wandoberflächen kondensiert. Schimmel entsteht jedoch schon früher – wie gesagt bereits ab einer längerfristig einwirkenden Wasseraktivität von 0,8. Wenn die Kellerwände bzw. der Fußboden zusätzlich Feuchte abgeben, wird der Effekt verschärft.

Als Antwort auf feuchte Wände verstärkt manch ein Nutzer das Lüften, hat er ja gelernt, dass man bei feuchten Innenräumen mehr lüften soll. Das gilt aber nur für Wohnräume in der kalten Jahreszeit, in erdberührten Räumen verstärkt dies nur die Feuchteproblematik. Mitunter werden Keller- oder Souterrainräume auch an die kontrollierte Wohnraumlüftung der darüber liegenden Stockwerke angeschlossen oder einfache Gipskarton-Vorsatzschalen vor feuchten Außenwänden verbaut, was fast immer zu mikrobiellem Befall führt.

Die Zeiträume, in denen Flächenkühlung ein Schimmelrisiko darstellt, sind zudem unglücklicherweise genau die Tage, an denen die Kühlung am meisten erforderlich wäre.

Sommerkondensation in oberirdischen Räumen

Ein bisher wenig untersuchtes und vielen Experten noch unbekanntes Phänomen ist das Auftreten von Sommerkondensation in oberirdischen Innenräumen. Dieser Effekt ist vor allem bei raschen Wetterveränderungen am Übergang von der kalten zur warmen Jahreszeit und bei rasch einsetzenden Hitzeperioden zu beobachten. Bei den dokumentierten Fällen von Sommerkondensation handelt es sich oftmals um Gebäude im Erdgeschoss mit vorwiegend Nordorientierung an feuchten Standorten, häufig sind die Gebäude auch mit hochwertigem Wärmeschutz ausgestattet.

>>> Erstmals gemessen: Die Qualität der Büroluft in Österreich

Auch die immer beliebteren aktiv gekühlten Wand- und Deckenflächen und mitunter auch bauteilaktivierte Oberflächen entwickeln sich in den letzten Jahren vermehrt zu Problembereichen. Eigentlich sollte hier ein korrekt situierter Taupunktsensor die Kühlung an schwülen Hitzetagen bei Überschreitung einer gewissen Grenzfeuchte verhindern. Leider kommt es erfahrungsgemäß immer wieder zu Problemen durch falsch angebrachte oder oftmals gar nicht vorhandene Sensoren. Die Zeiträume, in denen Flächenkühlung ein Schimmelrisiko darstellt, sind zudem unglücklicherweise genau die Tage, an denen die Kühlung am meisten erforderlich wäre.

Lust auf mehr Beiträge wie diesen?

⇨ Dieser Artikel stammt aus dem TGA-Planerjahrbuch 2025. Darin erwarten Sie folgende Highlights:

- Zukunftstrends: Grüner Wasserstoff, Gleichstrom, klimaneutrale Haustechnik, GEFMA 116 und künstliche Intelligenz – das erwartet die Branche

- Referenzen vom „Proton Therapy Center“ bis zum CO₂-neutralen Bürohaus

- Innovative Projekte: Gute Luft am Gletscher, chemiefreie Kalkschutzanlagen, kompakte Mischkreislösungen und weitere Leuchtturmprojekte

- Kreative Lösungen: Über das Gebäude als Energiespeicher, kontrollierte Wohnraumlüftung, kreislauffähige Badlösungen und vieles mehr

- Produktneuheiten

- Und natürlich: Der gesamte Firmenindex für Elektrotechnik, Installationstechnik, sowie Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Sommerkondensation vermeiden

Es ist zur Vermeidung von Sommerkondensation wichtig, weder 80 Prozent Luftfeuchte noch den Taupunkt an Oberflächen längerfristig zu überschreiten, weswegen dem richtigen Zeitpunkt für die Lüftung eine hohe Bedeutung zukommt. In der Ratgeberliteratur wird häufig empfohlen, in den Nachtstunden zu lüften. Dies ist nicht völlig falsch, verkennt aber, dass mit zunehmender Klimaerwärmung die schwülen Tropennächte dramatisch zunehmen – in diesen Nächten verbleibt die Luftfeuchte auf hohem Niveau.

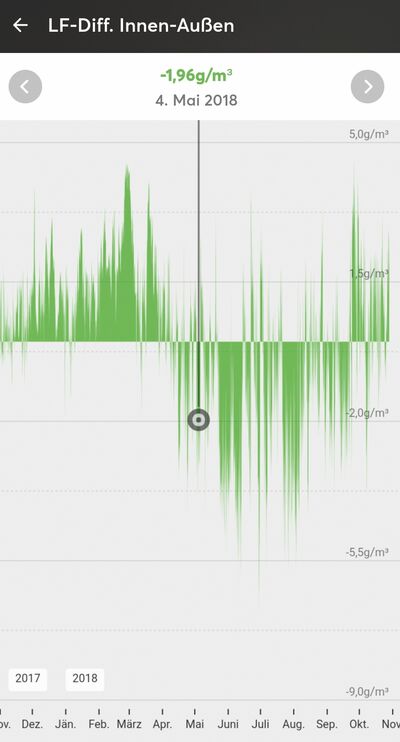

Der Mensch hat kein Sensorium für die absolute Feuchte, welches ihm anzeigen könnte, wann Lüftung kritisch ist. Abhilfe in erdberührten Räumen kann ein über die absolute Feuchte geregeltes Lüftungsgerät mit Innen- und Außensensoren schaffen, wobei nur dann dem Keller- oder Souterrainraum Luft zuführt wird, wenn die absolute Luftfeuchte außen geringer ist als im Innenraum – es kommt dadurch zu einer Entfeuchtung der Innenraumluft.

>>> Lüftungstechnik 2025 – und darüber hinaus

In besonders schwülen Sommerperioden ist über viele Tage eine sinnvolle Lüftung nicht einmal mehr in den Nachtstunden möglich. In hochwertigen Souterrain- oder Kellerräumen würde dann gar keine Frischluft zugeführt, was den Bauordnungen widerspricht und hygienisch inakzeptabel ist. In solchen Fällen kommen elektrische Luftentfeuchter mit Kondensatabfuhr oder aber raumlufttechnischen Anlagen mit Entfeuchterfunktion zum Einsatz.

Auch die Oberflächenbeschichtung ist wichtig: Kellerräume erhielten früher einen Kalkputz und einen Kalkanstrich, heutzutage werden für höherwertige Räume spezielle Putze und Silikatfarben eingesetzt. Materialien wie Dispersionsfarben, Lehm, Zellulose oder Textilien stellen dagegen aufgrund des „sauren“ pH-Wertes einen ausgezeichneten Nährboden für Schimmel dar.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!

Diagnostik von Sommerkondensation

Wenn Schimmelbefall oder typische Schimmelgerüche auftreten, ist die Ursachenerkennung von zentraler Bedeutung. Es gibt zahlreiche gebäudediagnostische Hinweise, die eine Abgrenzung zu anderen Ursachen zulassen. In jedem Fall empfiehlt sich das Hinzuziehen von Fachleuten für Schimmeldiagnostik (z.B. innenraumanalytik.at), die aufgrund des Schadensbildes und zielgerichteten Messungen die richtigen Schlüsse ziehen. Mit freiem Auge nicht sichtbarer Befall, wie er häufig bei Sommerkondensation auftritt kann durch spezielle gebäudediagnostische Verfahren wie bspw. die Fluoreszenzspektrometrie mit UV-Anregung sichtbar gemacht werden. Wertvolle Infos zu Schimmel bietet auch der Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäuden („Schimmelleitfaden“) des Umweltministeriums.

Achtung:

Schimmelerkennung und -sanierung sind zum Geschäftsmodell geworden – Vorsicht daher vor unseriösen Angeboten zur „Keimfreimachung“, Vernebelung von Wirkstoffen oder Gratisbegehungen! Empfehlenswert für Beratung und Sanierung sind nur solche Institutionen oder zertifizierten Personen, die unabhängig sind und geschult sind. Entsprechende Betriebe findet man beispielsweise unter bv-schimmel.at.