Analyse und Studie : Die Zukunft des Heizens

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Sie haben bereits eine PRIME Mitgliedschaft?

Bitte melden Sie sich hier an.

Teil 1: Fachartikel Ing. Günther Karres

Öl und Erdgas sind als Brennstoffe nur endlich vorhanden. Die Sonne ist aufgrund unseres Breitengrades nicht in der Lage, ein komplettes Gebäude das ganze Jahr über mit Strom und Wärme zu versorgen. Wenn, dann nur mit entsprechender Dimension. Wärmepumpen brauchen nach wie vor Strom oder Gas für den Antrieb. Wie also könnte die Zukunft des Heizens aussehen, in der eine Heizung uns nicht nur mit Wärme versorgt, sondern dabei auch noch die Umwelt schont?

Entdecken Sie jetzt

-

Lesen

- Hilti Gruppe: Leichtes Umsatzwachstum in Lokalwährungen 24.01.2025

- FläktGroup schult 2025 fleißig 23.01.2025

- Wie Heizma in 9 Monaten von 0 auf 70 Mitarbeiter kam 23.01.2025

- Videos

- Podcasts

| Heizen mit fossilen Energieträgern | Heizen mit erneuerbaren Energieträgern |

|---|---|

| Das Heizen mit fossilen Energieträgern wie Erdgas und Öl hat ausgedient. Im Zuge der Energiewende werden länderübergreifend immer strengere Maßnahmen ergriffen, um die Umwelt zu schonen. In mehreren Ländern dürfen Neubauten nicht mehr mit einer Öl- oder Gasheizung ausgestattet werden — sofern Fernwärme zur Verfügung steht. Das Ziel ist also klar definiert: Weg von endlichen Brennstoffen! Aber wohin? | Zumindest die Richtung ist klar: Auf lange Sicht müssen regenerative Technologien häufiger eingesetzt werden, und zwar auch in Bestandsgebäuden. Die Frage nach der richtigen Technologie lässt sich aber nur schwer beantworten, hat doch jede seine Stärken und Schwächen. |

Heizen mit Holz

Das Heizen mit Holz wird immer beliebter. Der Wirkungsgrad und die gute Ökobilanz haben sicherlich einen erheblichen Beitrag dazu geleistet. Zur Auswahl stehen dabei effiziente Holzvergaser und komfortable Pelletkessel. Während ein Holzvergaserkessel manuell mit Stückholz zu beschicken ist, arbeitet die Pelletheizung vollautomatisch. Expert*innen sehen darin aber nur ein Nischendasein. Schließlich braucht eine Holzheizung oder eine Pelletheizung immer ein Brennstofflager, das nicht in jedem Objekt vorhanden ist. Wenn sich die Zahl der eingesetzten Holzöfen schlagartig erhöhen würde, dann wäre eine nachhaltige Forstwirtschaft äußerst gefordert.

Heizen mit der Umgebungswärme

Wärmepumpen und Solaranlagen nutzen die in ihrer Umgebung vorhandene Energie und wandeln sie in Wärme bzw. Strom um. Aber auch sie stellen nach dem heutigen Stand keine Dauerlösung für die Zukunft dar. Denn obwohl eine Wärmepumpe sehr effizient arbeitet, benötigt sie für den Antrieb nach wie vor Strom. Außerdem muss das zu beheizende Gebäude energiesparend gebaut oder saniert sein, damit die Wärmepumpe effizient arbeitet. Angesichts des hohen Gebäudebestands in Österreich ist die Wärmepumpe allein nicht wirklich das Heizsystem der Zukunft. Auch eine Solarthermieanlage ist geografisch nur bedingt in der Lage, ein komplettes Objekt zu beheizen – es sei denn mit Langzeitspeichern. Aber auch hier muss das dazugehörige Gebäude passen. Als ergänzendes Heizsystem würde solch eine Anlage aber die Umweltbilanz stark verbessern.

Heizen mit Serverabwärme

Suchmaschinen wie Google, Bing und Co. sind heute nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Suchmaschinen brauchen Unmengen an leistungsstarken Rechnern. Diese produzieren wiederum so viel Hitze, dass die Räume extern gekühlt werden müssen. Die Idee liegt also nah, diese Abwärme als Energiequelle zu nutzen.

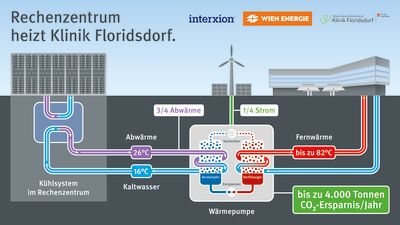

Vorzeigeprojekt für Abwärmenutzung in Wien

Der größte Rechenzentrums-Campus Österreichs von Interxion wird künftig die Klinik Floridsdorf beheizen. Wien Energie errichtet dafür eine Wärmepumpenanlage, die an der Kühlanlage des Rechenzentrums angeschlossen wird. Die Anlage „recycelt“ überschüssige Wärme aus den Serverräumen und wandelt diese in Fernwärme für die Klinik um. In Zukunft werden 50 bis 70 Prozent des Wärmebedarfs der Klinik mit der Abwärme des Rechenzentrums durch die neue Anlage von Wien Energie gedeckt. Das Rechenzentrum von Interxion ist nur wenige hundert Meter von der Klinik Floridsdorf entfernt. Über eine eigene Verbindungsleitung wird das Spital direkt mit lokaler Wärme aus Floridsdorf versorgt. Mitte 2023 soll die Anlage in Betrieb gehen.

Heizen mit BHKW und Brennstoffzelle

Eine besondere Heizungsform stellen Kraft-Wärme-Maschinen wie die Brennstoffzelle und das Blockheizkraftwerk dar. Beide erzeugen neben Wärme auch Strom. Aber auch hier heizen die Besitzer*innen solcher Anlagen nicht ausschließlich mit erneuerbaren Energien. Denn sowohl die Brennstoffzelle als auch das Blockheizkraftwerk benötigen in der Regel fossile Brennstoffe für ihren Betrieb. Ausnahmen bilden der Stirling-Motor beim Blockheizkraftwerk und das Biogas bei der Brennstoffzelle. Ersteres ist in der Lage, Holz als nachwachsenden Stoff zu nutzen. Die Brennstoffzelle kann ebenfalls mit Biogas betrieben werden, was die Ökobilanz deutlich verbessern würde. Aktuell wird aber sowohl bei der Brennstoffzelle als auch beim Blockheizkraftwerk meist Erdgas als Antriebsenergie genutzt.

Heizen mit (grünem) Strom

Auch wenn es zunächst nicht gerade einleuchtend klingt, sehen viele Expert*innen im Heizen mit Strom die Lösung für die Zukunft. Anders als in den sechziger und siebziger Jahren wird der Strom nicht mehr ausschließlich von großen Atom- und Kohlekraftwerken erzeugt. Windparks sorgen in Hochzeiten dafür, dass mehr Strom produziert wird, als das Verteilernetz es aushalten könnte. Mit dem Ausbau der Stromnetze und der Zunahme von immer leistungsstärkeren Speicherkraftwerken könnte der grüne Strom eine zentrale Rolle beim Erreichen der Umweltziele einnehmen.

Die Kombination aus grünem Strom und vorhandenen effizienten Heizungssystemen – wichtige Lebensbereiche wie etwa Wohnen in der Zukunft werden von solchen Kombinationen erheblich geprägt sein. Eine Wärmepumpe etwa könnte mit diesem erneuerbaren Strom betrieben werden, um das komplette Haus auch im Sommer mit Energie zu versorgen. Große Stadtwerke können auch das Prinzip der Power-to-Heat nutzen und Überschussstrom in Wärme umwandeln. Letztere lässt sich wieder in Fernwärmeleitungen einspeisen.

Heizen mit Power-to-Gas

Auch Gas als Energieträger für die Heizsysteme der Zukunft wird von vielen Expert*innen vorgeschlagen. Gemeint ist natürlich nicht das herkömmliche Erdgas aus der Leitung, sondern das dank Power-to-Gas-Technologie erzeugte synthetische Gas aus erneuerbarem Strom. Der Rohstoff ist unerschöpflich. Er lässt sich über die bestehende Infrastruktur verteilen und in vorhandenen Gaskesseln verbrennen. Aktuell befindet sich die Technik jedoch noch in der Entwicklung, weshalb die Herstellungskosten für das synthetische Gas recht hoch sind. Ob sich das in Zukunft ändert, bleibt abzuwarten.

| Lösungsansätze | |

|---|---|

| Digitalisierung | Moderne Heizungsanlagen sind in der Lage, ökonomisch und ökologisch zu agieren. Mit Daten gefüttert, können sie etwa das nach der Wetterlage optimale System steuern und dafür ein anderes pausieren lassen. Sie lassen sich ferner leicht und von überall aus bedienen. Das erhöht nicht nur den Komfort, sondern vermeidet auch die Verschwendung von Heizwärme. |

| Passive Solarenergie | Einen weiteren Lösungsansatz bieten bauliche Maßnahmen. Neben Gebäudedämmung ist auch die Richtung entscheidend. Expert*innen sprechen von der passiven Nutzung der Sonnenenergie. Demnach sollten Fenster und Türen nach Süden ausgerichtet und ausreichend groß dimensioniert sein, um im Winter die meisten Sonnenstrahlen aufzufangen. Damit die Gebäude im Sommer nicht überhitzen, ist ein entsprechender Sonnenschutz anzubringen. |

| Intelligente Steuerung | Die beste Energie ist bekanntlich die, die überhaupt nicht erzeugt wird. Neben dem möglichen Heizsystem der Zukunft spielt dabei auch dessen Regelung eine immer wichtigere Rolle. Digitale und intelligente Systeme passen die Betriebsweise der Heizgeräte optimal an die Bedürfnisse von Häusern und ihren Nutzern an. Sie sparen Energie ganz nebenbei und sorgen so für sinkende Heizkosten. |

Zwischenfazit

Der Wärmemarkt ist mit beinahe 50 Prozent weltweit der größte Energieverbraucher. Um die Erderwärmung zu bremsen, muss schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden. Nach aktuellem Stand der Technologie gibt es aber kaum ein Heizungssystem, das allein Ökonomie und Ökologie optimal in Einklang bringen kann. Und dass dieses eine Heizsystem in absehbarer Zeit auf den Markt kommen wird, ist auch sehr unwahrscheinlich. Daher gilt es, mehrere Technologien zu vereinen, um eine für den Moment optimale Heizlösung zu erhalten.

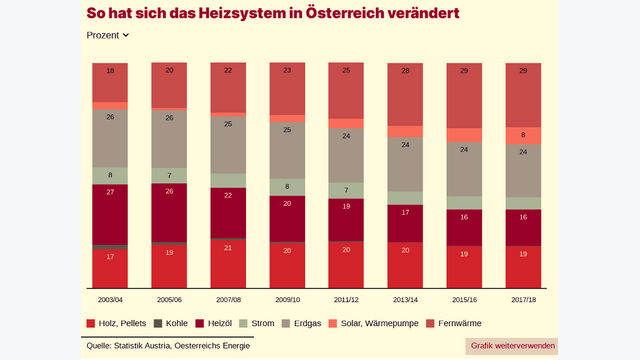

Eine Erhebung der Statistik Austria, verdeutlicht die Trends in der Heizenergieversorgung der letzten Jahre grafisch. So stellte sich das Jahr 2017/2018 wie folgt dar:

• Fernwärme: 29 Prozent

• Erdgas: 24 Prozent

• Holz & Pellets: 19 Prozent

• Heizöl: 15 Prozent

• Solar & Wärmepumpe: 8 Prozent

• Strom: 5 Prozent

Bei dieser Untersuchung darf natürlich nicht außer Acht gelassen werden, dass die Versorgung mit Fernwärme meistens auch über Öl, Gas, Holz oder Kohle, in den verschiedensten Mischformen, geschieht. Das Ingenieurbüro ist nun angehalten, anhand der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten das für die Realisierung des Objektes optimale System in Zusammenarbeit mit den übrigen am Bau Beteiligten, wie Architekt*innen, Bauphysiker*innen etc., zu ermitteln.

Teil 2: Exkurs Global 2000 Studie

Teil 2: Exkurs Global 2000 Studie

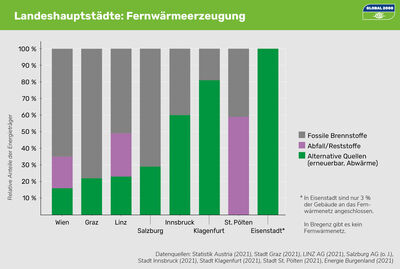

So heizen Österreichs Landeshauptstädte

In der aktuellen Studie „So heizen Österreichs Landeshauptstädte“ hat die Umweltschutzorganisation Global 2000 die Wärmeversorgung der österreichischen Landeshauptstädte untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass der Anteil fossiler Energie immer noch hoch ist und konkrete Änderungspläne vielerorts fehlen. Erhoben wurden die Klimabilanz der aktuellen Wärmeversorgung, vorhandene Klimaplane, Ziele und Maßnahmen. Die Datenlage unterscheide sich in den jeweiligen Städten zwar stark, dennoch sei es möglich, ein gutes Bild von der Lage in Österreich zu skizzieren, heißt es von Seiten der Umweltschutzorganisation.

Städte spielen eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz. Fast zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung lebt in Städten oder urbanen Räumen.Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von Global 2000

Fossile Energie nach wie vor Thema

Die Studie zeigt, dass die Wärmeversorgung der österreichischen Landeshauptstädte noch stark von fossilen Energieträgern geprägt ist, die Hauptrolle spielt dabei Erdgas. Besonders hoch ist der Anteil in Wien und Bregenz, wo der Wärmebedarf der Haushalte zu 57 bzw. 75 Prozent mit Erdgas gedeckt wird. In Salzburg und Innsbruck liegt der Anteil bei rund 30 Prozent und in Eisenstadt bei 64 Prozent. Heizöl hat vor allem in Innsbruck (43 Prozent), Klagenfurt (43 Prozent), Salzburg (18 Prozent) und Bregenz (15 Prozent) einen hohen Anteil am Wärmebedarf von Haushalten. Auch die Fernwärme hat noch einen hohen Anteil an fossiler Energie, primär Erdgas. Besonders hohe Anteile haben dabei Wien (65 Prozent), Graz (78 Prozent), Linz (51 Prozent) und Salzburg (71 Prozent).

Konkrete Pläne werden vermisst

Die Ergebnisse skizzieren zudem, dass nur wenige Landeshauptstädte ambitionierte Klimaziele verfolgen. Immerhin: Wien und Klagenfurt wollen bis 2040 frei von fossiler Energie sein, in Graz und Linz sind ähnliche Zielsetzungen derzeit in Diskussion. Innsbruck will 100 Prozent erneuerbare Energie erst zehn Jahre später erreichen, Salzburg setzt sich lediglich Teilziele. St. Pölten, Bregenz und Eisenstadt haben derzeit kein Zeitpunkt, ab dem die Wärmeversorgung der Stadt frei von fossiler Energie sein soll, definiert. Global 2000 bemängelt zudem, dass in einigen Landeshauptstädten keine Daten erhoben werden, mit denen die Zielerreichung gemessen werden könnte.

Die Ergebnisse im Detail: