Kommunale Wärmeplanung zur Dekarbonisierung von Gemeinden : Mit einem Plan zur Wärmewende

Vom großen Ziel zum konkreten Plan

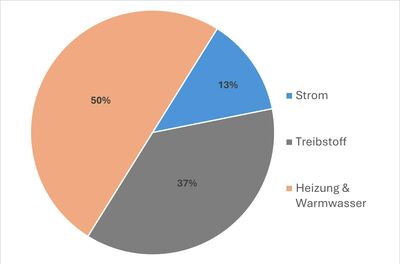

500.000 Ölheizungen, 900.000 Gasheizungen – so sieht der Bestand derzeit in Österreich aus. Die Gründe für den Ausstieg aus fossilen Heizsystemen liegen auf der Hand: Durch den Einsatz fossiler Energieträger treiben wir die Klimakrise voran und zerstören unsere Lebensgrundlagen. Der Import von Öl, Gas und Kohle kostet Österreich Jahr für Jahr ca. 10 Milliarden Euro, 2022 waren es sogar fast 20 Milliarden. Zugleich bleibt Österreich durch die hohe Abhängigkeit von Energieimporten sehr verwundbar.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!

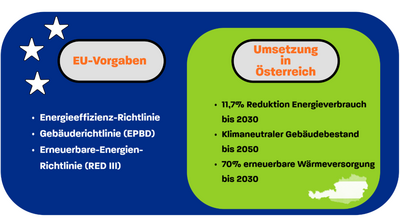

Die aktuellen Energie- und Klimaziele auf EU- und auf nationaler Ebene stellen die Weichen richtig und verlangen den konsequenten Umstieg auf erneuerbare Energie, auch in der Raumwärme. Für Österreich bedeuten diese Ziele: Bis 2030 muss Österreich den Anteil erneuerbarer Heizungen (und Kühlungen) im Gebäudebereich von aktuell ca. einem Drittel (2021) auf etwa 70 Prozent verdoppeln. Dafür müssen bis 2030 ausreichende Mengen an Biomasse, Solarthermie, Geothermie und Umgebungswärme eingesetzt werden, sowohl als gebäudeeigene Heizungen als auch als Fernwärme. Doch damit die Umstellung auf erneuerbare Energie in der Raum- und Niedertemperaturwärme möglichst effizient und transparent vonstattengehen kann, ist aktive und konkrete Planung zur Umsetzung notwendig – und zwar auf kommunaler und regionaler Ebene, wo die Wärme erzeugt und verbraucht wird: die kommunale Wärmeplanung.

Was ist kommunale Wärmeplanung?

Kommunale Wärmeplanung ist ein wichtiges strategisches Planungsinstrument für eine Kommune. Auf Basis einer detaillierten Bestands- und Potenzialanalyse wird die Wärmeversorgungsstruktur und die Wärmenachfrage räumlich und zeitlich dargestellt. Potenzielle Einzelmaßnahmen können mit der Wärmeplanung zu einem Gesamtprozess zusammengeführt und damit Synergien genutzt werden.

Der zukünftige Einsatz erneuerbarer Energie in der Wärmeversorgung wird so systematisch erschlossen und geplant. Wichtige Entscheidungen auf Gemeindeebene zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors, beispielsweise für Investitionen in Großprojekte wie Fernwärmesysteme, können nachhaltig und transparent getroffen werden. Ein solcher planerischer Ansatz liefert der Bevölkerung Klarheit für die Investition in dezentrale erneuerbare Heiz- (und Kühl-)systeme.

Prozess der kommunalen Wärmeplanung

Der Prozess der kommunalen Wärmeplanung gliedert sich in folgende Schritte:

- Bestandsanalyse: Hier werden Daten zum Wärmebedarf und den damit verbundenen Treibhausgasemissionen, zum Bestand der Gebäude- und Energieinfrastruktur und zur Versorgungsinfrastruktur, wie z.B. Fernwärme- und Gasnetze zusammengefasst und räumlich dargestellt.

- Potenzialanalyse: Hierbei werden sowohl Energieeinsparungen als auch Möglichkeiten zur Wärmebereitstellung aus erneuerbarer Energie und Abwärmepotenziale in Betracht gezogen. Erwogen wird zudem die Kosteneffizienz dezentraler Wärmebereitstellung und der Aufbau eines Wärmenetzes.

- Szenarioanalyse: Entwickelt wird hier das Szenario einer weitestgehend emissionsfreien Wärmeversorgung, basierend auf der vorhergehenden Bestands- und Potenzialanalyse. Ziel ist die Dekarbonisierung des Raumwärmesektors inklusive Teilen der Prozesswärme, damit Österreich sein nationales Ziel einer klimaneutralen Energieversorgung im Jahr 2040 erreichen kann. Dazu soll der nach Sanierungen und Effizienzsteigerungen verbleibende Wärmebedarf über erneuerbare Energie und Abwärme gedeckt werden. Beim sogenannten „Zoning“ werden Eignungsgebiete für die Einzelversorgung und für Wärmenetze identifiziert. Die Versorgungsstruktur von morgen wird beschrieben und räumlich aufgelöst dargestellt.

- Wärmewendestrategie: Hierin werden ein Maßnahmenkatalog in Verbindung mit einem Transformationspfad, ebenso die Organisationsstruktur und eine Monitoring-Strategie aufgesetzt.

Lust auf mehr Beiträge wie diesen?

⇨ Dieser Artikel stammt aus dem TGA-Planerjahrbuch 2025. Darin erwarten Sie folgende Highlights:

- Zukunftstrends: Grüner Wasserstoff, Gleichstrom, klimaneutrale Haustechnik, GEFMA 116 und künstliche Intelligenz – das erwartet die Branche

- Referenzen vom „Proton Therapy Center“ bis zum CO₂-neutralen Bürohaus

- Innovative Projekte: Gute Luft am Gletscher, chemiefreie Kalkschutzanlagen, kompakte Mischkreislösungen und weitere Leuchtturmprojekte

- Kreative Lösungen: Über das Gebäude als Energiespeicher, kontrollierte Wohnraumlüftung, kreislauffähige Badlösungen und vieles mehr

- Produktneuheiten

- Und natürlich: Der gesamte Firmenindex für Elektrotechnik, Installationstechnik, sowie Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Gesetzlicher Rahmen für kommunale Wärmeplanung: Österreich vs. Deutschland

Eine rechtliche Vorgabe zur kommunalen Wärmeplanung in Österreich besteht derzeit nicht, doch eine solche ist notwendig. Die überarbeitete Energieeffizienz-Richtlinie der EU (EED III) muss bis 11. Oktober 2025 in österreichisches Recht umgesetzt werden. Mit der EED verpflichten sich die EU-Mitgliedsstaaten, ihren Endenergieverbrauch bis 2030 um 11,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020 zu senken.

Doch nicht nur das: Gemeinden mit über 45.000 Einwohner*innen sollen lokale Wärme- und Kältepläne zur Erreichung einer vollständigen Dekarbonisierung bis 2050 entwickeln. Von den insgesamt 2095 Gemeinden in Österreich betrifft das 11 Gemeinden mit insgesamt knapp 3,1 Millionen EinwohnerInnen (Stand 2021), und somit ein Drittel der österreichischen Gesamtbevölkerung. Für kleinere Gemeinden bleibt die Wärmeplanung freiwillig, doch trotzdem erstrebenswert. Auch gemeinsame Energielösungen mit Nachbargemeinden können angestrebt werden.

>>> Heizen mit Abwasser und Prozesswasser: Weggespülte Wärme

Darüber hinaus verlangt die Gebäuderichtlinie der EU (European Performance of Buildings Directive, kurz EPBD) einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050. Das bedeutet Sanierungen, Energieeinsparungen und die schrittweise Ablöse fossiler Heizungen. Mit dem Instrument der kommunalen Wärmeplanung kann dieser Transformationsprozess die erforderliche Dynamik entwickeln und systematisch begonnen und bewältigt werden. Die Einbindung der Bürger*innen und anderer Stakeholder*innen vor Ort als wichtiger Bestandteil kommunaler Wärmeplanung gewährleistet außerdem die notwendige Transparenz, Mitbestimmung und soziale Balance.

Auf nationaler Ebene wurde in Österreich im Februar 2024 ein Erneuerbare-Wärme-Gesetz beschlossen, das den Einbau fossiler Heizungen in Neubauten verbietet. Das Gesetz in seiner ursprünglich ausverhandelten Form scheiterte und damit zunächst auch der verbindliche Ausstieg aus fossiler Energie für Bestandsheizungen bis 2035 für Öl und 2040 für Gas.

>>> Deutschland: Verbände gegen Verheizen von Wasserstoff in der kommunalen Wärmeplanung

Eine Initiative zur gesetzlichen Verankerung kommunaler Wärmeplanung gibt es bis heute nicht. In Deutschland beispielsweise trat das Gebäudeenergiegesetz (GEG; “Heizungsgesetz”) am 1. Januar 2024 in Kraft und regelt den Ausstieg aus fossilen Heizungen bis 2045. Dem GEG folgte Anfang 2024 auch ein Wärmeplanungsgesetz. Beide gehen Hand in Hand, denn die kommunale Wärmeplanung wurde zur Voraussetzung gemacht, damit auch Bestandsheizungen zukünftig zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden müssen.

In Deutschland waren einzelnen Bundesländer wie Baden-Württemberg und Niedersachsen Vorreiter der kommunalen Wärmeplanung und gaben ihren Gemeinden praktische Leitfäden zur Umsetzung in die Hand. Mit dem Wärmeplanungsgesetz wurde die kommunale Wärmeplanung auf Bundesebene gebracht und deutschlandweit verpflichtend. Ein zentrales “Kompetenzzentrum kommunale Wärmewende” bietet in Deutschland bereits konkrete Beratung und Wissenstransfer für Kommunen zur praktischen Umsetzung an.

Quo vadis, Österreich?

In Österreich sind die Pioniere bei der kommunalen Wärmeplanung Salzburg, die Steiermark und Wien. Diese Bundesländer haben in einem gemeinsamen Forschungsprojekt unter wissenschaftlicher Leitung der AEE Intec eine umfassende Datenbank zu Gebäudebestand und -beschaffenheit, Heizungssystemen, Sanierungsgrad oder Energieverbrauch in einem digitalen Energieatlas für die öffentliche Hand erarbeiten lassen. Das ist eine Datengrundlage für maßgeschneiderte Lösungen, wenn es um die zukünftige erneuerbare Wärmeversorgung jeder Kommune geht. Dieser Ansatz der Datenerhebung und -systematisierung könnte in ganz Österreich verwendet werden, um in allen Bundesländern die für Kommunen erforderlichen Daten zur Wärmeplanung verfügbar zu machen.

Doch eins bleibt klar: Ohne einen gesetzlich verbindlichen Pfad zum allmählichen Ausstieg aus fossilen Heizungen wird auch die kommunale Wärmeplanung an ihre Grenzen kommen. Vertreter*innen der Energieplanung und -beratung sind sich einig, dass kommunale Wärmeplanung ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Wärmewende ist.

Doch für die tatsächliche Realisierung der Wärmepläne braucht es nach wie vor die Sicherheit eines gesetzlichen Rahmens mit klarem Ausstiegspfad aus Gas und Öl sowie ein Zentralisierungsgebot, also den Vorrang eines Fernwärmeanschlusses vor dezentralen erneuerbaren Heizungslösungen, wo technisch möglich. Beides war im ursprünglichen Entwurf des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes vorgesehen. Ohne diese Sicherheit wird niemand das Investitionsrisiko für den Ausbau von Wärmenetzen auf sich nehmen. Allein auf Förderungen zu setzen, wird auch laut Expert*innen für eine umfassende Transformation der Wärmeversorgung aller österreichischen Haushalte nicht reichen.

-

![© Adobe Stock 107183629 2024 10 07 093459 xuel]() Weiterführende Informationen

Weiterführende InformationenLiteraturverzeichnis mit einem Klick auf "Mehr Infos anzeigen" ausklappen:

Erneuerbare Energie Österreich: Fachdialog Kommunale Wärmepläne, Veranstaltung: https://www.erneuerbare-energie.at/nachschau-fdwp

SEP | Projekt Spatial Energy Planning | Räumliche Energieplanung: https://waermeplanung.at/

Kompetenzzentrum kommunale Wärmewende: https://www.kww-halle.de/

Kopernikus-Projekt Ariadne 2021: Analyse: Strategische kommunale Wärmeplanung: https://ariadneprojekt.de/publikation/analyse-strategische-kommunale-waermeplanung

Statistik Austria 2021, Gemeindeverzeichnis: statistik.at/fileadmin/publications/Gemeindeverzeichnis_Stand_1.1.2021.pdf