Heizlastberechnung vs. Dynamische Gebäudesimulation : ÖNORM H 7500-1 im Visier von "Bauen außerhalb der Norm"

Inhalt

- Fehlender Kontakt zwischen Kritikern und Normungsvertretern

- Norm vs. dynamische Gebäudsimulation

- Worst-Case-Szenario als Grundlage

- Verbesserungspotenziale für die Heizlastberechnung

- Normendschungel: One in, two out als Lösung?

- Warum die Norm Streitfälle verhindert

- Was die Teilnahme in Normungsgremien bringt

- Michael Pokorny: Über den Gesprächspartner

Die Dimensionierung einer Heizungsanlage nach der ÖNORM H 7500-1 würde zu Überdimensionierung und Mehrkosten führen: So zumindest die Beispielrechnung der Initiative „Bauen außerhalb der Norm“ in einem Praxisbeispiel im Rahmen einer Studie. Diese Studie wurde von der Zukunftsagentur Bau (ZAB) gemeinsam mit der Universität Innsbruck, Arbeitsbereich für Baumanagement, Baubetrieb und Tunnelbau erstellt.

Sie soll anhand von drei Praxisbeispielen zeigen, dass normgerechtes Bauen zu unnötigen Mehrkosten führt. Während die ersten beiden Beispiele aus dem Baugewerk stammen und die Dimensionierung der Geschossdecke im Massivbau sowie die Tragwerksplanung behandeln, stammt das dritte Beispiel direkt aus der Gebäudetechnik.

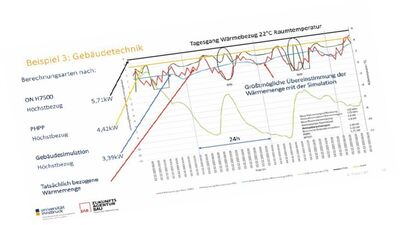

Konkret wird anhand eines Tiroler Einfamilienhauses die Dimensionierung der Sole-Wasser Wärmepumpe thematisiert. Die These: Erfolgt die Dimensionierung mittels dynamischer Gebäudesimulation anstatt nach ÖNORM H 7500-1, so könne eine Kostenreduktion in der Höhe von 21 Prozent erzielt werden. Die niedrigeren Kosten resultieren demnach aus geringeren Bohrkosten (70 Meter bzw. 2,8 kW statt 120 Meter bzw. 4,8 kW) sowie einer um fünf Jahre längeren Lebenszeit der Wärmepumpe, die weniger Einschaltzyklen zu verkraften hat. Fazit der Studie: "Sehr großes Einsparungspotential bei den Kosten bei uneingeschränkter Nutzung – keine Einschränkungen hinsichtlich Komfort und Nutzung.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!

Fehlender Kontakt zwischen Kritikern und Normungsvertretern

Was sagt der Vorsitzende des Normungskomitees für die Heizlastberechnung, Michael Pokorny, dazu? Die TGA hat nachgefragt:

Sie haben die zweifelhafte Ehre, als Vorsitzender des Normungskomitees für die ÖNORM H 7500-1 zur Berechnung der Norm-Heizlast quasi ins Visier der Norm- Ausbrecher gekommen zu sein. Wie haben Sie das überhaupt erfahren?

Michael Pokorny: Durch verschiedene Artikel über die Initiative, und in weiterer Folge auch durch das Austrian Standards Institute. An uns als Normungskomitee ist man leider nicht herangetreten.

TGA 3 - Bewegung beim Gebäudetyp Ö

Mehr über die Initiative "Bauen außerhalb der Norm", den deutschen Gebäudetyp E und Beispiele aus der Gebäudetechnik für Lösungen, die über Normvorgaben hinausgehen, finden Sie in der Ausgabe TGA 3!

- Bauen außerhalb der Norm: Bewegung beim „Gebäudetyp Ö“

- Heizlast: Es kann auch ziemlicher Unfug berechnet werden

- Hutterer & Lechner: Nachhaltigkeitsstrategie mit ISO-Gehstock

- ÖkoFEN: Hoffnung auf den „Geschwindigkeitsbonus“

- Kreislauffähigkeit: Das wiederverwertbare und umkonfigurierbare Rohr

- Alternatives Finanzierungsmodell bei Soluto: „Sogar der Geschäftsführer eines Mitbewerbers hat investiert“

- Planer im Portrait: Andreas Glatzl von der MACH Energiegesellschaft

- Sylvia Unger: „Wärmepumpe statt Gas“ – ein Dämpfer vom OGH

- TGA Edition Saniär: Uponor geht ins Bad - I-Shower ab 2026

- Neue ÖNORM B 2531: Zentral und dezentral gibt es nicht mehr

Norm vs. dynamische Gebäudsimulation

Welchen Sinn hat die ÖNORM H 7500-1 generell?

Pokorny: Die ÖNORM H 7500-1 ist die nationale Umsetzung der europäischen Heizlast-Norm EN 12831. Sie legt fest, wie eine normkonforme Heizlastberechnung für Räume, Gebäudeeinheiten und Gebäude ermittelt wird. Aus den Ergebnissen und unter Anwendung der ÖNORM H 12828 – diese Norm wird oft vergessen – erfolgen unter anderem die Auslegung von Wärmebereitstellungssystemen, -verteilsystemen und -abgabesystemen.

Die dynamischen Gebäudesimulationen seien genauer als Auslegungen nach ÖNORM H 7500-1, so die These von „Bauen außerhalb der Norm“: Ist das richtig?

Pokorny: Auch wenn ich ein Fan von dynamischen Gebäudesimulationen bin – mit dem Kühllast-Normverfahren haben wir selbst ein sehr genaues dynamisches multikapazitives Verfahren entwickelt –, muss man für eine Diskussion über die ÖNORM H 7500-1 und einen Vergleich mit dynamischen Verfahren, zuerst die Rahmenbedingungen abstecken. Es ist richtig, dass dynamische Methoden grundsätzlich ermöglichen, Gebäudeverhalten genauer nachzuvollziehen zu können. Schließlich sind ja dynamische, das heißt veränderliche Einflüsse wie die Außentemperatur-Tagesgänge, Sonneneinstrahlung und so weiter tatsächlich vorhanden. Dafür müssen dynamische Methoden aber auch präzise Formeln einsetzen, unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Parametern. Sonst kann auch ein ziemlicher Unfug berechnet werden. Dynamisch an sich heißt also nicht automatisch „richtiger“, sondern nur, dass eine andere Methode eingesetzt wird.

>>> F-Gase-Verordnung: "Die EU geht von falschen Werten aus"

Es kann auch ziemlicher Unsinn berechnet werdenMichael Pokorny

Worst-Case-Szenario als Grundlage

Welche Rahmenbedingungen nimmt die H 7500-1 als Grundlage?

Pokorny: Die aktuelle Heizlast-ÖNORM H 7500-1 ist so gestaltet, dass für Standardfälle von Gebäuden und realistische Worst-Case-Szenarien die benötigten Heizleistungen für die Einhaltung der Raumtemperaturen ermittelt werden. Das tut diese ÖNORM auch ziemlich gut, noch dazu für den geringen Aufwand, den die Anwendung der Norm bedeutet.

Sie nimmt ein „Worst Case Szenario“ an, also das kälteste denkbare Wetter für die Region. Damit ist man im Einzelfall eben nicht so genau wie eine dynamische Simulation, oder?

Pokorny: Bei der Frage, ob dynamische Methoden „genauer“ sind, ist es wesentlich zu fragen, was erreicht werden soll. Soll weiterhin mit der Heizlast-Norm ein Worst-Case-Szenario abgedeckt werden, oder soll eine Heizungsanlage so ausgelegt werden, dass man an sehr kalten Tagen halt einen Pullover anziehen muss? Dies ist auf jeden Fall zu diskutieren, vor allem für den Wohn- und Bürobau.

>>> Stand der Technik: Was Alfred Waschl daran kritisch sieht

Soll weiterhin mit der Heizlast-Norm ein Worst-Case-Szenario abgedeckt werden, oder soll eine Heizungsanlage so ausgelegt werden, dass man an sehr kalten Tagen halt einen Pullover anziehen muss?

Verbesserungspotenziale für die Heizlastberechnung

Im konkreten Beispiel, das „Bauen außerhalb der Norm“ gebracht hat, geht es um ein Einfamilienhaus in Tirol: Demnach führt die ÖNORM H 7500-1 zu einer Überdimensionierung der Heizungsanlage. Was sagen Sie zu diesem Ergebnis?

Pokorny: Es ist ein Vergleich von Norm-Ergebnissen, die Sicherheit für sehr kaltes Winterwetter bieten soll, mit Simulationsrechnungen für konkrete drei Tage im Winter 2023. Daraus zu schließen, dass die Normergebnisse zu hoch liegen, halte ich für eine grobe Missinterpretation der Ergebnisse! Zudem konnte ich für die „Gebäudesimulation“ keine Angabe finden, welches Verfahren eingesetzt wurde, noch werden die eingesetzten Parameter erläutert. Die getroffene Schlussfolgerung, dass diese Gebäudesimulation eine ausreichend hohe Leistung ermittelt, obwohl die tatsächlich gemessenen benötigten Leistungen in einer großen Zahl von Stunden ÜBER dem Simulations-Ergebnis liegen, ist stark zu hinterfragen. Es scheint jedenfalls falsch zu sein! Ein Nachvollziehen bzw. eine genauere Beurteilung der Berechnungen wäre aber nur mit Angabe der eingesetzten Verfahren und Parameter möglich.

>>> Neue Richtlinie für planungs- und baubegleitendes Facility Management

Gibt es dennoch Verbesserungspotenzial für die Heizlastberechnung?

Pokorny: Mein Ansatz für die Heizlast-Normung ist es einerseits, die Berechnung des Worst Case-Szenarios zu hinterfragen. Und andererseits das Verfahren im Rahmen der EN 12831 weiter zu verbessern. Daher habe ich bereits einen Vorschlag für die kommende Heizlast-ÖNORM ausgearbeitet, die auf höhere Außentemperaturen und geringere Luftwechsel setzt, sowie weitere Präzisierungen des Verfahrens vornimmt. Es muss dabei sowohl Planern als auch Bauherrn bewusst sein, dass so ermittelte Heizlasten an den kältesten Tagen gegebenenfalls nicht mehr ausreichend sein werden. Im Sinne des Energiesparens und der Kosteneffizienz aber sicherlich in vielen Fällen der richtige Ansatz. In Fällen mit speziellen Anforderungen wie etwa Labore oder stark abweichenden Gegebenheiten etwa in Industrieanlagen wird es weiterhin am Planer liegen, diese speziellen Bedürfnisse zu beachten.

Wieso gilt in Österreich noch nicht die EN 12831-1 von 2018, sondern immer noch die ältere Heizlast-Norm?

Pokorny: Die EN 12831-1 von 2018 enthält viele Fehler, die vor allem auf die Übersetzung ins Deutsche zurückzuführen sind. Daher wurde entschieden, diese so für Österreich nicht zu übernehmen. Im Auftrag der Bundesinnung der Installateure habe ich Korrekturen erarbeitet und auf dieser Basis zusammen mit den deutschen Normungskollegen eine neue Fassung ausgearbeitet. Diese musste den Weg über CEN gehen. Es kommt jetzt – zusammen mit weiteren Verbesserungen, die auch in die englischsprachige Fassung kommen – ein neuer, von den CEN-Übersetzern erstellter EN-Entwurf heraus, der hoffentlich viel von unserem Vorschlag enthält. Es ist als nächstes extrem wichtig, dass wir schnell eine neue Fassung des nationalen Teils der Norm veröffentlichen. Ich hoffe hier auf eine rasche Lösung ohne weitere Verzögerung durch Verwaltungsvorgaben.

Normendschungel: One in, two out als Lösung?

Kritik am „Normendschungel“ sind sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner am Bau, darauf können sich alle einigen. Gemeinsam wird beklagt, dass einander manche Normen sogar widersprechen. Wie sehen Sie das?

Pokorny: Es stimmt, dass es viele Normen gibt, auch weil viel auf europäischer Ebene gemacht wird. Aber wir kommen an gemeinsamen Standards nicht vorbei. Es wäre wichtig, dass viele aus der Branche daran mitarbeiten und die Normen verbessern helfen. Im Alltag sind Normen keine Belastung, im Gegenteil: Man kann sich das Leben sogar deutlich erleichtern, indem man etwa für das angesprochene Thema der Heizlastberechnung entsprechend validierte Software-Tools verwendet. Dass einander Normen in bestimmten Punkten inhaltlich widersprechen, sollte eigentlich nicht vorkommen. Das kann man aber im Einzelfall schwer ausschließen, da eben auf verschiedenen Ebenen, national und europäisch, viel an gemeinsamen Standards gearbeitet wird.

One in, two out – also für jede neue Norm sollten zwei rausgeschmissen werden: Wäre diese Forderung umsetzbar?

Pokorny: Als grundsätzliche Richtung würde ich das begrüßen. Aber als konkrete Forderung lässt es sich in der Praxis sicher nicht 1:1 umsetzen.

Ein Großteil der mir bekannten Streitfälle wäre durch korrekte Anwendung einer jeweiligen Norm vermeidbar gewesen.Michael Pokorny

Warum die Norm Streitfälle verhindert

Wie stehen Sie generell zur Forderung, außerhalb oder unterhalb der Norm zu bauen? Kann das die Bauwirtschaft ankurbeln und den Neubau billiger und einfacher machen?

Pokorny: Wenn ein Idealist so etwas machen möchte, weil er sich in seiner Kreativität durch die Norm eingeschränkt fühlt, kann man freilich darüber nachdenken. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Wenn jemandem die Norm aber einfach zu kompliziert ist und er es einfacher haben will, um billiger und schneller bauen zu können, dann wird es gefährlich. Dann werden am Ende die Bauherren auf schlechter Qualität sitzen bleiben.

Sie sind auch als Experte für Sachverständige tätig, wenn es in Streitfällen gerichtsanhängige Probleme gibt. Was ist Ihre Erfahrung, entstehen etwa bei der Heizlastberechnung die Probleme trotz der Norm oder weil diese nicht eingehalten wurde?

Pokorny: Da ist es oft so, dass erst gar nicht gerechnet wurde. Da wurden die bekannten Anhaltswerte pro m2 genommen und fertig. Oder es wurde vom Kunden etwas erwartet, das nicht passend ausgemacht wurde, beispielsweise dass in einer Luxuswohnung 27 °C Raumtemperatur erwartet wird, ohne dass das vertraglich vereinbart wurde.

>>> Umbauplan der AK Wien. Arbeiterkammer für Wärmepumpe, Energiewende und Sanierung

Bleiben wir bei diesem Beispiel: Wäre das durch Einhaltung der Norm überhaupt vermeidbar gewesen?

Pokorny: Ja, denn in der Norm steht, dass die erwarteten Raumtemperaturen zu vereinbaren sind. Ein Großteil der mir bekannten Streitfälle wäre durch korrekte Anwendung einer jeweiligen Norm vermeidbar gewesen.

Normungspakete der Innungen und Fachgruppen stoßen trotzdem auf wenig Interesse: Warum ist das so?

Pokorny: Das höre ich zum ersten Mal. Ich höre vor allem von denen, die an einem passenden Normungspaket interessiert wären, aber keines bekommen – die hätten das gerne!

Da ist schon auch viel Idealismus dabei.

Was die Teilnahme in Normungsgremien bringt

Seit wann sind Sie persönlich in Normungsgremien aktiv? Und was hat Sie dazu gebracht, sich hier zu engagieren?

Pokorny: Mein Vater hat das Kühllastrechenverfahren H6040 entwickelt, von ihm habe ich die Sinnhaftigkeit von Normen übernommen. Selber aktiv bin ich seit etwa 2008, 2012 habe ich den ersten Vorsitz übernommen. Derzeit sitze ich den Normungskomitees 058 Heizungsanlagen und 093 Energiewirtschaft vor, bin stellvertretender Vorsitzender im Komitee für Energieausweise und darüber hinaus noch in etlichen Komitees und Arbeitsgruppen sowohl national und international tätig.

Wie viel Zeit investieren Sie dafür?

Pokorny: Etwa alle zwei bis drei Wochen findet eine Sitzung statt. Wenn ein Thema gerade in Überarbeitung ist wie aktuell die Heizlast, dann können es schon ein paar Stunden pro Woche werden.

Sie sind ja auch selbstständiger Unternehmer: Was ist Ihr Mehrwert, den Sie daraus ziehen?

Pokorny: Da ist schon auch viel Idealismus dabei. Als Unternehmer ist mir aber auch wichtig, dass die Grundlagen für unsere Software-Produkte als Basis für die Berechnung von Heiz- und Kühllast oder die Wirtschaftlichkeit der Anlagen passen. Der persönliche Informationsgewinn durch die eigene Mitarbeit sollte auch nicht unterschätzt werden. Aber hauptsächlich kann ich dadurch mitwirken, dass besser gebaut wird.

Michael Pokorny: Über den Gesprächspartner

Michael Pokorny ist Inhaber von Pokorny Technologies, einem Ingenieurbüro und Softwarehersteller mit Schwerpunkt auf Haustechnik-Berechnungssoftware sowie thermodynamischer Simulationssoftware. Er ist in zahlreichen Normungskomitees auf nationaler und internationaler Ebene aktiv, unter anderem als Vorsitzender des Komitees 058 Heizungsanlagen und des Komitees 093 Energiewirtschaft.